石山寺・現代によみがえる石山詣/滋賀県大津市「光る君へ」紀行

源氏物語に命が吹き込まれた地

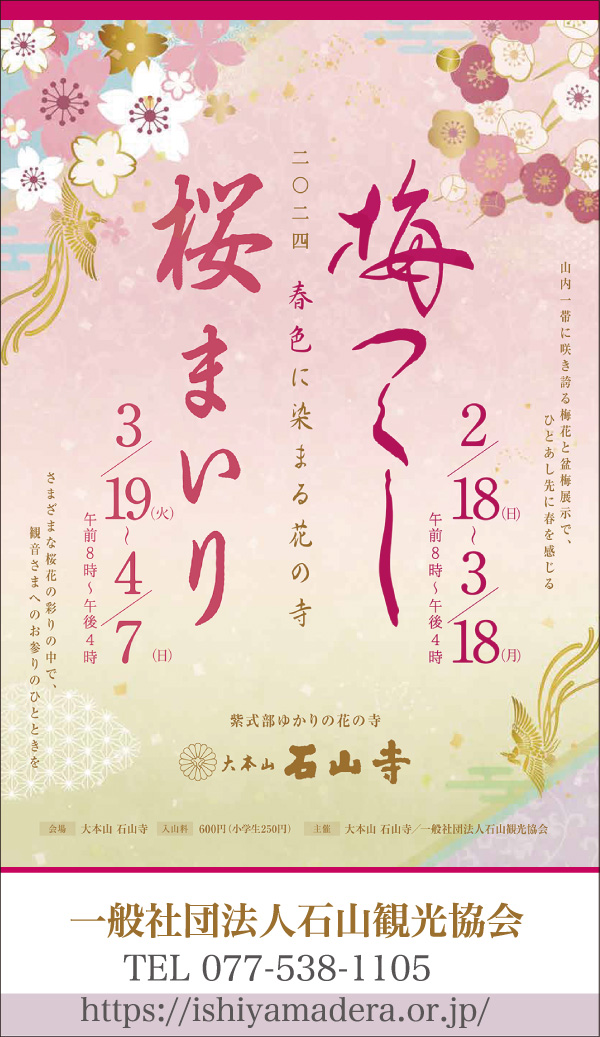

石山寺(滋賀県大津市)は、真言宗の大本山としてその名を広く知られる名刹。平安時代には京の都から貴族が参詣する「石山詣」が流行し、紫式部も訪れ、名作「源氏物語」着想に至ったという「光る君へ」に深くゆかりのある地である。今年は大河ドラマ館も開設されるなど注目度は高まるばかり。今年は現代の「石山詣」が旅の中心に座りそうだ。

同寺は瀬田川の西岸、風光明媚な地に立地。聖武天皇の勅願により良弁僧正が747年に創建した歴史を持つ。奈良時代には東大寺の大仏建立への祈願がされ、以降、神聖な地、国家的な役割を担う地として信仰を集めてきた。真言密教の道場、学問の寺として知られ、現代でも西国三十三所観音霊場の第13番札所として多くの人が参詣に訪れている。

石山寺の名前の由来となった天然記念物の硅灰石

平安時代には「石山詣」で貴族のほか多くの女流文学者も参詣。紫式部もそのひとりだった。仕えていた中宮・彰子の要望で新しい物語を作るために石山寺に7日間参籠している間、琵琶湖の湖面に映った十五夜の月を眺めたことが源氏物語起筆のきっかけという伝わる。須磨の巻の「今宵は十五夜なりけり」の一節の書き出しで源氏物語に命が吹き込まれた。

本堂にある「源氏の間」が物語を執筆した部屋といわれ、紫式部像として世に知られる土佐光起が描いた「紫式部図」も所蔵。読み継がれる源氏物語、紫式部のストーリーを追うには欠かせない地だ。

そのほか同寺は「枕草子」「蜻蛉日記」「更級日記」など多くの平安文学作品にも登場。古くから多くの文学者が訪れ、「文学の寺」としての存在感も確立している。

同寺の見どころはほかにも十指に余る。1096年に再建された本堂は平安時代後期の趣を漂わせ、正門である東大門と仁王像の迫力は圧倒的。近江八景に描かれた瀬田川を見下ろす眺望が見事な月見亭、日本最古といわれる多宝塔、懸崖造で造られた光堂など建造物の観賞だけでも時間が足りないほどだ。加えてそれらを彩る花々も豊かで「花の寺」としても知られるところ。晩冬は梅、春は桜、夏は青紅葉、秋は紅葉と四季折々の自然景観が歴史風情を豊かに彩ってくれる。

◇

大河ドラマ「光る君へ」公開の今年は毎年春秋に実施している「石山寺と紫式部展」も必見。所蔵する紫式部や源氏物語ゆかりの品のほか、同寺に伝わる経典や仏像、仏画、縁起絵巻などを3期に分けて展示する。会場は境内の豊浄殿。

期間は春季が3月16日―6月30日、夏季が7月6日―8月25日、秋季が9月1日―12月1日。開館時間は10―16時。

小中学生や高校生の教育旅行向けに豊浄殿の入館料無料で観覧できる特別企画も設定している。旅行会社を通じた完全予約制。

「光る君へ」滋賀大津 旅のおすすめサイト

- 紫式部が現代を照射する 大河ドラマ「光る君へ」(24/02/15)

- 吉高由里子さんら多彩な出演陣 大河ドラマ「光る君へ」(24/02/15)

- 石山寺世尊院・恋するもののあはれ展/滋賀県大津市「光る君へ」紀行(24/02/15)

- びわ湖大津 大河ドラマ館・「源氏物語」はじまりの地/滋賀県大津市「光る君へ」紀行(24/02/15)

- 三井寺(園城寺)・父・為時が出家した名刹/滋賀県大津市「光る君へ」紀行(24/02/15)

- 大津市歴史博物館・源氏物語と大津市の関係明かす/滋賀県大津市「光る君へ」紀行(24/02/15)

- きらりラッピング列車 JR西日本、京阪電車に登場(24/02/15)

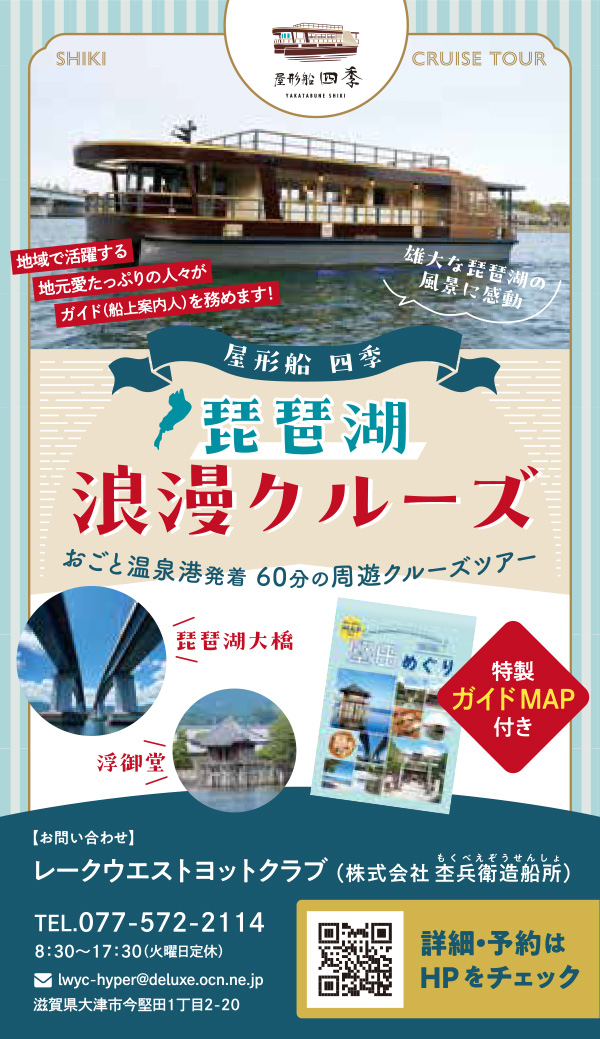

- 琵琶湖浪漫クルーズ 4―12月おごと温泉港発着(24/02/15)

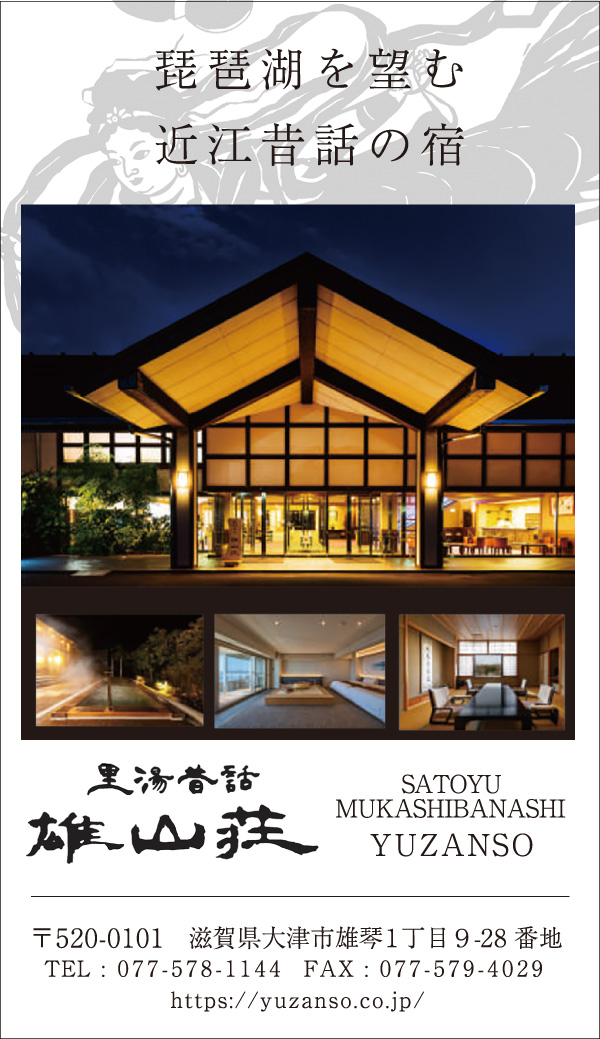

- 「光る君へ」機に琵琶湖観光 おごと温泉拠点で滞在の魅力発信(24/02/15)